最近、「オーガニック」とか「有機」の文字をよく見かけませんか?

駅ビルにあるオーガニック専門店やスーパーの食品売り場など、ナチュラル思考なお店が増えているように思います。

オーガニックは日本ではまだまだマイナーな存在ですが、海外では一般的です。フランス・パリでは2027年までに学校給食の75%をオーガニックラベル付き食品にするのだとか。(参考:PARIS)

なんだか、進んでますね…。少し羨ましい!!

私も、昨今のオーガニックブームに便乗して、日々の生活にも少しずつオーガニックなものを取り入れています。

この記事では、日本ではまだまだ一般的ではない有機食品(オーガニック食品)について、有機食品を見分ける有機JASマークについて解説しています。

ぜひ、最後までお読みください。

オーガニックの意味

現在ではオーガニック食品と有機食品はほぼ同じ意味とされており、コトバンクによると、以下のように定義されています。

有機栽培した農産物(有機農産物)及び、それらから作られた食品の総称。有機農産物(原則として農薬、化学肥料を使用しない栽培方法で3年以上経過し、堆肥などで土作りをした土壌で生産した作物)、転換期間中有機農産物(有機農産物と同様の栽培方法で、農薬や化学肥料などを使用しない期間が6カ月以上3年未満の土壌で生産された農作物)に、認定を得て有機JASマークの表示ができる。

引用:コトバンク

言い換えると、有機食品(オーガニック食品)とは、自然の力で栽培した農産物やその農産物から作られた食品かつ有機JASマークがついているものといった感じでしょうか。

また、有機農業については「有機農業の推進に関する法律」で以下のように定義されています。

「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこ

引用:有機農業の推進に関する法律

と並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷

をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

要は、科学肥料や農薬、遺伝子組み換え技術を使用せず、環境への負担をできる限り減らした農法ということですね。人にも地球にも優しそうです。

冒頭でも触れましたが、海外ではこの有機食品が広く受け入れられています。

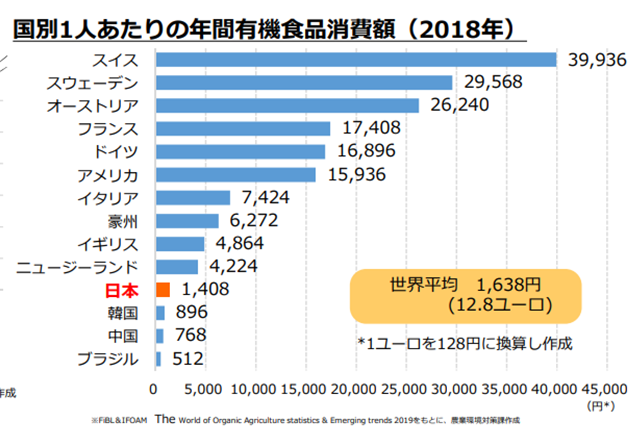

以下は農林水産省が発表している「国別1人あたりの年間有機食品の消費額」です。

出典:農林水産省「有機食品市場 世界の状況」

2018年の資料ではありますが、日本に比べてスイスやスウェーデン、アメリカなどの1人あたりの有機食品消費量は日本の10倍以上です。トップのスイスに関しては日本の28倍以上となっています。

日本と欧米で個人の有機食品消費量にかなりの差があり驚きますが、日本は長寿国でもあり、肥満体系の人も少ないため、あまり食材や食品の作られ方に興味を持ってこなかったのかもしれません。

近年は欧米の影響か、日本でも有機食品にこだわったり興味のある人も増えているので、上記の図よりも消費額は増えていると考えられます。

有機JASマークつき商品を選ぶ

有機食品やオーガニック食品を選別する方法はズバリ!

「有機JASマークのついた商品を選ぶ。」ということです。

【有機JASマーク】

出典:農林水産省

法律で、有機JASマークのついていない商品は「有機」や「オーガニック」と名乗ってはいけないことになっており、農林水産省では以下のような基準をもうけています。

有機農産物とは、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において、

引用:農林水産省「有機農業・有機農産物とは」

・周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること

・は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと

・組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと

など、コーデックス委員会のガイドラインに準拠した「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って生産された農産物のことを指します。

この基準に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者は、「有機JASマーク」を使用し、有機農産物に「有機○○」等と表示することができます(逆に、認証を受けていない農産物に「有機○〇」等の表示を行うことはできません)。

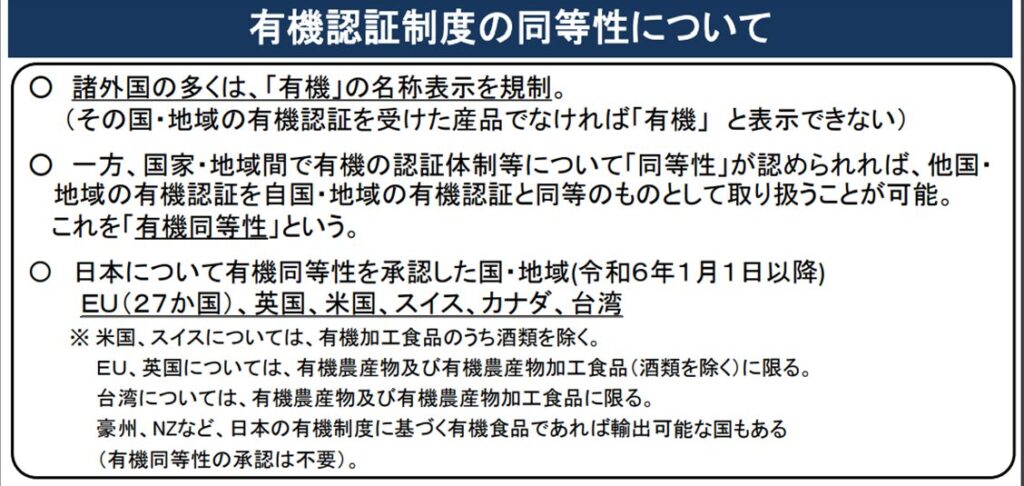

厳しい基準がもうけられており、JASマークのある食品の一部は、海外の一部の国でも「有機同等性」のある食品として認められています。

出典:農林水産省「有機認証制度の同等性について」

有機食品を購入したい場合は有機JASマークのあるものを購入するようにしましょう。

まとめ

現在、有機食品(オーガニック食品)は世界的に注目されています。

スーパーに行っても、有機食品や無添加とうたわれている食品は売り切れていることも多く、人々の意識が変化しているのを感じます。

しかしながら、有機食品は日本ではまだまだ流通量が少なく、その他の食品に比べ値段も高めです。

個人的には、日本の技術力をもって有機栽培の効率化を図り(言うは易しですみません。)、お手頃な値段で有機食品が手に入るような世の中になると嬉しいです。

でも、値段が少々高くても売れ行きは好調なところを見ると、今後、有機食品の需要はどんどん伸びていくのではないでしょうか。

別の観点からいうと、世界的に市場規模が拡大中かつ、日本においてはほとんど手つかずな有機食品市場自体もこれからどんどん伸びていきそうだな。とも思っています。

皆様の参考になれば幸いです。

「有機農産物」「特別栽培レベルに基づく農産物」を扱っているさん・らいふさんの定期便はコチラ↓↓